АЗБУКА

УКВ-АППАРАТУРЫ

Часть

1. Блоки УКВ аппаратов.

Статья

9. Усилители мощности УКВ-передатчиков

(продолжение)

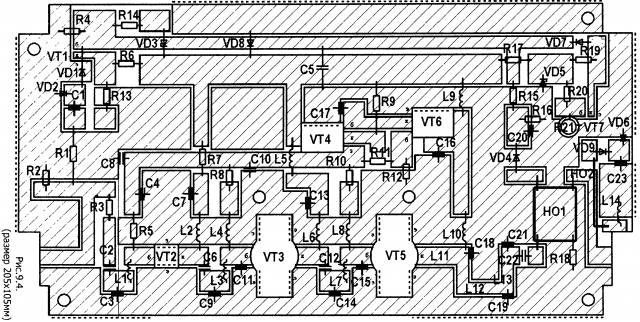

Печатная плата изображена на рис. 9.4.

Плата

размером 205x105 мм изготавливается из фольгироваиного с двух сторон

стеклотекстолита толщиной 2...3 мм. Пунктирной линией на рис. 9.4 обозначены

места металлизации торцов, что может быть сделано с помощью металлической

фольги, которая припаивается к нижней и верхней части платы. Металлизация

необходима для устранения паразитных резонансов и заземления нужных участков

печатной платы. После металлизации торцов напильником выравнивается нижняя

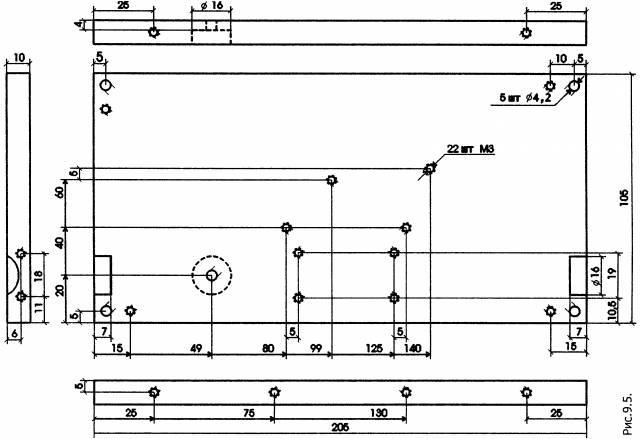

часть платы, и она прикручивается к дюралевому основанию, чертеж которого

приведен на рис. 9.5.

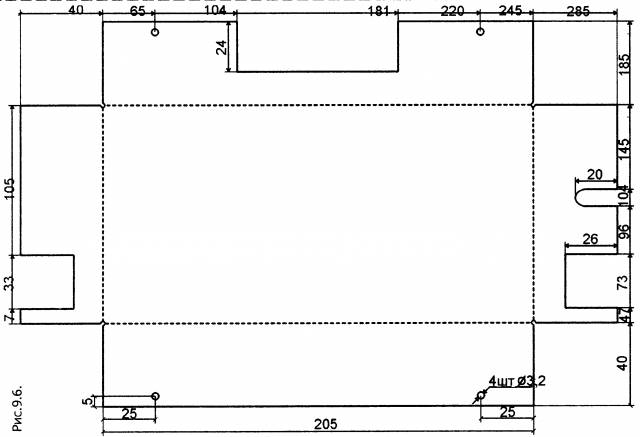

На рис. 9.6 показан чертеж крышки.

При многочасовой работе усилителя дюралевое

основание необходимо устанавливать на радиатор размером 300x400 мм, либо

использовать принудительную вентиляцию.

Транзисторы VT2, VT3 и VT5 крепятся

к основанию с использованием теплопрово- дящей пасты. При креплении

транзисторов VT4 и VT6 также используется теплопроводящая паста. Однако между транзисторами

и основанием следует устанавливать слюдяную прокладку и перед настройкой

усилителя следует с помощью тестера убедиться в том, что не нарушена

изоляция между коллекторами транзисторов VT4, VT6 и земляной шиной.

Элементы Lll, L12, L13 трансформатора импедансов

выполнены в виде дорожек на печатной плате. Каждый из конденсаторов

С18, С19, С21 (см. рис. 9.3) трансформатора импедансов представляет собой

параллельное соединение нескольких дисковых керамических конденсаторов, включенных

параллельно. Такое включение позволяет использовать трансформатор импедансов

при выходной мощности усилителя до 40 Вт. Для получения большей выходной

мощности необходимо использовать импортные конденсаторы с большой допустимой

реактивной мощностью, которых, к сожалению, нет в продаже. Другим возможным

вариантом является изготовление части печатной платы, на которой расположены

элементы L12, L13, на

основе 1...2 мм керамической подложки, прижимаемой к основанию с

использованием теплопроводной пасты для отвода тепла от конденсаторов С18, С19, С21.

Терморезистор R21 схемы термозащиты

устанавливается в отверстии печатной платы и приклеивается к основанию

эпоксидным клеем. Направленный от- ветвитель Н02 выполнен в виде отрезка

провода диаметром 0,5...1 мм и длиной 15 мм, который расположен на расстоянии

3...5 мм над полоском длинной линии идущей от Н01 к выходу усилителя.

Загорание све- тодиода VD2 свидетельствует о работе

усилителя в штатном режиме.

Вначале производится настройка входного

каскада усилителя. Для этого нагрузка усилителя через разделительный

конденсатор подключается к коллектору транзистора VT2. Вместо резистора R7 устанавливается

двухваттный резистор номиналом 10 Ом и с помощью резистора R12 ток покоя транзистора VT2 устанавливается равным 0,1...0,2 А. Двухваттный резистор необходим для защиты транзистора VT2 от выгорания при возможном самовозбуждении схемы при

настройке. Изменением номинала СЗ изменяется центральная частота полосы пропускания

каскада, изменением номинала С2 регулируется ширина полосы пропускания

каскада. Чем больше номинал С2, тем больше полоса пропускания каскада, чем

больше номинал СЗ, тем меньше его центральная рабочая частота.

После настройки входного каскада к нему

подключается предоконечный каскад, в котором предварительно вместо

индуктивности L5 впаивается двухваттный

резистор 10 Ом и производится его настройка аналогично настройке

входного каскада. Однако в отличие от входного каскада, в предоконечном

каскаде, после его настройки, устанавливается дополнительный конденсатор СИ,

позволяющий на 2...4 дБ повысить коэффициент усиления каскада. Индуктивность

выводов СИ приводит к значительному ухудшению характеристик усилителя. В тоже

время безындуктивные конденсаторы типа К10- 17 не допускают перепайки. Поэтому

конденсатор СИ реализован в виде параллельного соединения двух дисковых

керамических конденсаторов примерно одинакового номинала с минимально

короткими ножками. Оконечный каскад усилителя настраивается аналогично предоко-

нечному. Отличие заключается в том, что нагрузка подключается не к коллектору

транзистора, а к выходу трансформатора им- педансов, состоящему из элементов

С18, С19, С21, L11, L12, L13. При неизменном резисторе R12 токи

покоя транзисторов VT3 и VT5 должны находиться в пределах 0,1...0,5 А. В противном случае следует

изменить номинал резистора R12.

После формирования амплитудно-частотной

характеристики УМ, которое ведется в режиме малого сигнала, резистор R12 выпаивается из схемы, на вход усилителя подается

амплитудно-моду- лированный сигнал и проверяется отсутствие самовозбуждения

усилителя при различных уровнях входного воздействия. В случае самовозбуждения

усилителя следует параллельно индуктив- ностям L4 и L8 подключить резисторы,

сопротивление которых выбирается равным 24-30 Ом. Это приводит к некоторому

уменьшению выходной мощности усилителя, однако значительно повышает

надежность его работы. Индуктивности L4 и L8 намо- танны на резисторы сопротивлением 27 Ом и

номинальной мощностью 0,5 ватта.

Затем 10-омные резисторы в коллекторных цепях

транзисторов VT2, VT3 и VT5 заменяются элементами R7, L5, L9 и осуществляется

измерение максимальной величины выходной мощности настраиваемого усилителя.

Варьируя в небольших пределах величинами элементов трансформатора импе- дансов

С18, С19 и С21 необходимо подстроить усилитель на минимум потребляемого тока

при выходной мощности 40 Вт. Правильно настроенный усилитель при, выходной

мощности 40 Вт должен потреблять ток равный 5...7 А. Изменением номиналов

элементов С18, С19 и С21 можно повысить выходную мощность усилителя до 70...80

Вт. Однако в этом случае практически неизбежно выгорание конденсаторов С18, С19

и С21 через 1...2 минуты непрерывной работы УМ. Теперь, изменяя сопротивление

резистора R1, устанавливается порог

срабатывания схемы защиты от перегрузки по входу. К примеру,

уменьшение сопротивления R1 должно приводить к резкому

падению выходной мощности УМ при неизменном уровне входного воздействия.

При работе на стандартную нагрузку 50 либо 75

Ом и уровне выходного сигнала равном 40 Вт на выходе детектора, выполненного на

диоде VD4, напряжение должно быть не

более ОД...0,2 вольта. В противном случае следует так подобрать балластное

сопротивление R18 направленного ответвителя

Н01, чтобы это напряжение было минимальным. Далее при уровне выходного сигнала

равном 40 Вт параллельно стандартной нагрузке 50 Ом периодически подключается

двухваттный резистор 50 Ом и с помощью изменения номинала резистора R15 устанавливается порог срабатывания схемы защиты от

холостого хода и короткого замыкания нагрузки. В случае правильного выбора

резистора R15 подключение

дополнительного двухваттного резистора 50 Ом к выходу усилителя должно

приводить к небольшому уменьшению потребляемого усилителем тока. При этом

короткое замыкание нагрузки или ее холостой ход будут сопровождаться

уменьшением тока потребления в 4...8 раз.

Изменяя напряжение питания в пределах 13...16

вольт, следует убедиться, что в определенный момент происходит резкое падение

выходной мощности и потребляемого усилителем тока, связанные со срабатыванием

защиты от превышения напряжением питания номинального значения.

В последнюю очередь необходимо выбором

резистора R20 установить схему

термозащиты на заданную температуру срабатывания. Чтобы во время настройки

усилителя термозащита не мешала работе, диод VD7 следует припаивать перед настройкой схемы термозащиты.

Настроенный описанным выше способом УМ имеет

следующие технические характеристики: максимальный уровень выходной мощности 40

Вт; полоса пропускания 140...150 МГц; неравномерность амплитудно-частотной

характеристики ±2 дБ; коэффициент усиления 30 дБ; напряжение питания 13,6...

15 В; потребляемый ток в режиме молчания 100...300 мА; максимальное значение

потребляемого тока 5...7 А; при коротком замыкании или отключении нагрузки и

работе усилителя в режиме максимальной выходной мощности потребляемый ток

уменьшается до 1...2 А; сопротивление генератора и нагрузки 50 либо 75 Ом;

габаритные размеры корпуса 205x105x40 мм; при длительной эксплуатации усилитель

устанавливается на радиатор с использованием принудительной вентиляции.

В УМ, выполненном по схеме рис. 9.3, контурные

катушки имеют следующие величины индуктивностей:

L1 = 0,02 мкГн; L2, L5, L6, L9 = 0,06 мкГн; L3 = 0,02 мкГн; L7 = 0,005 мкГн; L8 = 0,2 мкГн; L10, L13 = 0,01 мкГн, L12 = 0,01 мкГн.

Определить число витков по этим величинам индуктивности

можно очень легко с помощью программы INDUKTIW1.

Дополнительную информацию по этому УМ можно

получить на сайте http://qrz.ru/

Тяпичев Г. А.

Продолжение следует...