Сетевой

емкостной делитель - выпрямитель

(Возвращаясь

к напечатанному)

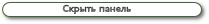

По схеме рис. 4

возможно получение и двуполярных выходных напряжений до 100 В (рис. 5), но

только если С2 и СЗ неполярные.

До величины тока в

нагрузке 1Н1 = 1 А возможно построение схемы рис. 6

делителя-выпрямителя, где мощные стабилитроны VD1, VD2 одновременно заменяют и

диоды VD3, VD4, и

конденсаторы "нижнего плеча" емкостного делителя С2, СЗ (рис. 4),

работая попеременно то в прямом, то в обратном направлении тока в разные

полупериоды частоты сетевого напряжения.

В таблице 1

приведены величины напряжения UH1 и допустимого тока 1Н1

на нагрузке RH при различных

данных элементов схемы рис. 6.

Следует отметить,

что величина напряжения UH стабилизирована

стабилитронами VD1 и VD2 (UH = UcT-Unp) и диодами VD3 и VD4, если

они подобраны соответственно по равенству пар на Uct и Unp при 1пр=

1Н1 [6].

Для получения

промежуточных значений UH1 (кроме таблицы 1) достаточно заменить каждый из стабилитронов VD1, VD2 "цепочкой"

из двух (трех), соединенных согласно последовательно, но так, чтобы каждая

"цепочка" имела одинаковое UCT при токе 1ст [6].

Если требуется

больший ток нагрузки 1Н1, то параллельно стабилитронам VD1, VD2 следует

подключить электролитические конденсаторы, подобранные по равенству величины

емкости и допустимого рабочего напряжения в

полярности противоположной подключению стабилитронов (рис. 6), т.е., по сути,

частично дополнительно реализовать схему рис. 4. Ясно, что одновременно с этим

необходимо увеличить емкость "гасящего" конденсатора С1 (рис. 6).

Для применения

устройства в качестве зарядного (ЗУ) для аккумуляторов или марганец-цинковых

батарей подбор элементов "по равенству" необязателен и даже вреден,

так как выгоден заряд пульсирующим током. При этом, естественно, надобность в

конденсаторе С2 отпадает.

Казапось бы, в стабилитроне VD2 (рис6.) нет необходимости, достаточно VD1. Стабилитрон в отличие от выпрямительного диода проводит ток в обоих

направлениях и на отрицательной ветви вольтамперной характеристики стабилизирует падающее на нем напряжение. Если исключить VD2, то схема рис.6 (двуполупериодный выпрямитель)

превращается в удвоитель напряжения [в] (еслиС1 = С2), точнее -формирователь

синусоидальных импульсов на пьедестале Uст, т.е. ни о каком выпрямлении речи быть не

может.

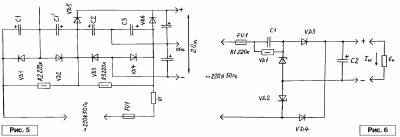

Именно такой формирователь синусоидальных

импульсов очень даже подходит для импульсного ускоренного заряда аккумулятора, естественно, с ограничением зарядного тока конденсатором С1 (рис. 7) и это позволяет сделать ещё более экономичное зарядное устройство с

уменьшением времени заряда, чем в [9].

В схеме рис. 7 балластный конденсатор

С1, как и прежде выполняет роль делителя напряжения сети и ограничителя тока, здесь зарядного 10... 12 мА , поэтому его величина

0,15 мкФ * 250 В (типа К73-17) рассчитана по приведённой

ранее формуле.

Роль стабилизатора напряжения пьедестала Ucт. выполняет тандем - последовательное соединение стабилитрона VD1 (КС168А, В)

и светодиода VD2 ( Uct = 6,8 +

3 = 9,8 В). Конденсатор С2

(К73-17, 0,68 мкФ 63 В) может и не

быть его роль исполнит сам аккумулятор, но тогда ошибочное подключение в сеть зарядного устройства (рис. 7) без подсоединенного аккумулятора может привести к

перегоранию светидиода VD2 (АЛ 102Г). Аккумулятор 7Д-0.115 излишне

заряжаться не будет, так как прямое падение напряжения на диоде VD3 (КД102Б) равно 1 В.

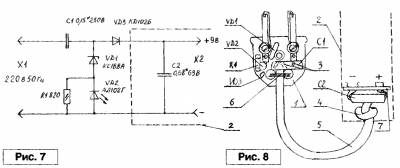

Детали для ЗУ

выбраны минимальными по габаритам с целью, чтобы С1, VD1, VD2 можно было разместить (рис. 8) в старой сетевой

вилке, преобразованной в "евро" - вилку

1 [10], убрав внутри ребра жесткости 3 (точечный пунктир) зубоврачебным бором

в мини-дрели [11], а С2 с колодкой 7 для подключения аккумулятора

"размещается" (помещается внутри

накидной пластиковой пробки 2, которая будет служить для предохранения от удара током.

Подключенное в сеть ЗУ не должно иметь оголенных частей! В закрытом пробкой

состоянии аккумулятор попросту висит на проводах в трубке ПВХ диаметром 4 мм

(удобны ленточные провода межблочных соединений старых телевизороь), а чтобы

"не выскочил", контрится спичкой между цилиндром пробки 2 (изнутри) и аккумулятором.

Так ЗУ, по сути,

получается безкорпусным,

хотя и электробезопасным.

Колодка 7 подключения

аккумулятора изымается из старой

9-ти вольтовой батарейки, но подключается в полярности противопопожкой полярности

батарейки, т е. как на рис. 7.

При монтаже провода

15 от сетевой вилки 1 пропускаются через отверстие по центру дна пробки 2 и завязываются в

узел 4 (т.е. пробка 2 полностью сниматься не может, а только отодвигаться по проводу 5 для

подсоединения колодки 7 к аккумулятору).

После подключения

разряженного аккумулятора на зарядку в сеть через ЗУ светодиод VD2 чуть "теплится". После достижения полного

заряда аккумулятора (8-10 часов) VD2 светится

на полную яркость.

Сперва отключается

из сети вилка

ЗУ, и только тогда - аккумулятор.

Примечания.

I. На рис. 8 сетевая "евро"-вилка 1

отображена своей "крепежной" половиной. Крышка (вторая половина

вилки) крепится как обычно сквозным винтом со стягивающей половины гайкой.

2. Сквозное отверстие под VD2 в "крепежнпй" половине вилки 1 сверлится

диаметром 5 мм (меньший диаметр\/02) непосредственнс у основания

"минусового штыря вилки 1, так как корпус VD2 анод электрически соединен с ним, а

"тепловой" контакт идет только на noльзу VD2. Внешне просматривается только 'огонек',

притронуться к

металлическому корпусу VD2 нельзя.

3. Нитяной стяжной бандаж 6 закрепляет ПВХ

трубку с проводами 5 к вилке 1 вместо штатных винтов, чтобы винты случайно не

оказались под потенциалом сети.

4. Отечественные марганец-цинковые 9-ти

вольтные батарейки могут заряжаться в ЗУ до 10 раз

Литература

8. В.Ю. Рогинский. Электропитание

радиоустройств. - П.: Энергия, 1970, с. 112.

9. Н. Ивашин. Экономичное ЗУ аккумуляторов 7Д

0,115 - Радиолюбитель, 2008, №6, с. 31.

10. Н. Ивашин. "Евро"-вилка. -

Радиолюбитель, 2006, №3, с 65.

II. Н. Ивашин. Мини-дрель. - Радиолюбителе, 2008

№5, с. 52.

ВНИМАНИЕ!

Все сетевые емкостные делители- выпрямители

имеют потенциал сети питания 220 В 50 Гц, опасный для жизни (при подаче его на

тело одновременно с "0" или с заземлением).

Примечания:

1. При расчете

любой схемы емкостного делителя-выпрямителя следует учитывать то, что любая "колебательная"

(резонансная или, как здесь, релаксационная)система может отдать в нагрузку не

более половины "колебательной" (прокачиваемой) [7] энергии.

2. Резисторы R2, R3 (рис. 5, рис. 6) необходимы

для разряда конденсаторов при отключенных от сети схемах, чтобы исключить их

случайный разряд на радиолюбителя.

Литература

6. Под ред. А.А. Чернышева. Диоды и тиристоры.

- М.: Энергия, 1980.

7. И.В. Зернов, В.Г. Карпов. Теория

радиотехнических цепей. - Л.: Энергия, 1972.

Николай

Ивашин

г. Минск

................